Das Aufwärmen ist der entscheidende Einstieg in jede Trainingseinheit. Ohne Aufwärmen startest du mit eingeschränkter Beweglichkeit und einem noch inaktiven Herz-Kreislauf-System. Das führt schnell zu schwächerer Leistung und einem höheren Verletzungsrisiko. Erfahre in diesem Blogpost, wie du dich ideal auf dein Training vorbereitest, um dein volles Potenzial abzurufen.

Wozu dient ein Warm-up?

Das Ziel des Aufwärmens ist, den Körper schrittweise in Bewegung zu bringen und dabei die Systeme zu aktivieren, die für deine Leistungsfähigkeit entscheidend sind. Dein Körper ist nicht dafür gemacht, direkt von Ruhe auf Vollgas umzuschalten. Er arbeitet effizient und fährt nur hoch, was er gerade braucht. Ein gutes Warm-up gibt deinem Körper die Zeit, um:

- die Herzfrequenz zu steigern

- den Blutdruck leicht zu erhöhen

- die Blutgefäße zu erweitern

- die Atemfrequenz zu erhöhen

All diese Anpassungen sorgen dafür, dass mehr Sauerstoff in die beanspruchten Muskeln gelangt. Gleichzeitig beginnen die Muskeln zu arbeiten und Wärme zu erzeugen – genau deshalb spricht man auch von Aufwärmen. Steigt die Temperatur in der Muskulatur leicht an (ohne zu überhitzen), verbessert sich die Flexibilität. Wärmere Muskeln können sich besser dehnen und zusammenziehen, wodurch das Verletzungsrisiko sinkt und du besser in dein Training startest.

Dynamisches Aufwärmen

Vor dem Workout solltest du dich immer dynamisch aufwärmen. Das bedeutet: bewegungsorientierte Übungen, die deine Gelenke durch ihre gesamte Bewegungsamplitude führen und gleichzeitig die Muskeln aktivieren, die du im Training brauchst. Beispiele sind Walking Lunges, Hüftöffner, Beinpendeln oder High Knees.

Diese Übungen sind bewusst niedrigintensiv – sie steigern die Durchblutung, verbessern die Beweglichkeit und bereiten auch dein Nervensystem auf die höheren Belastungen im Training vor.

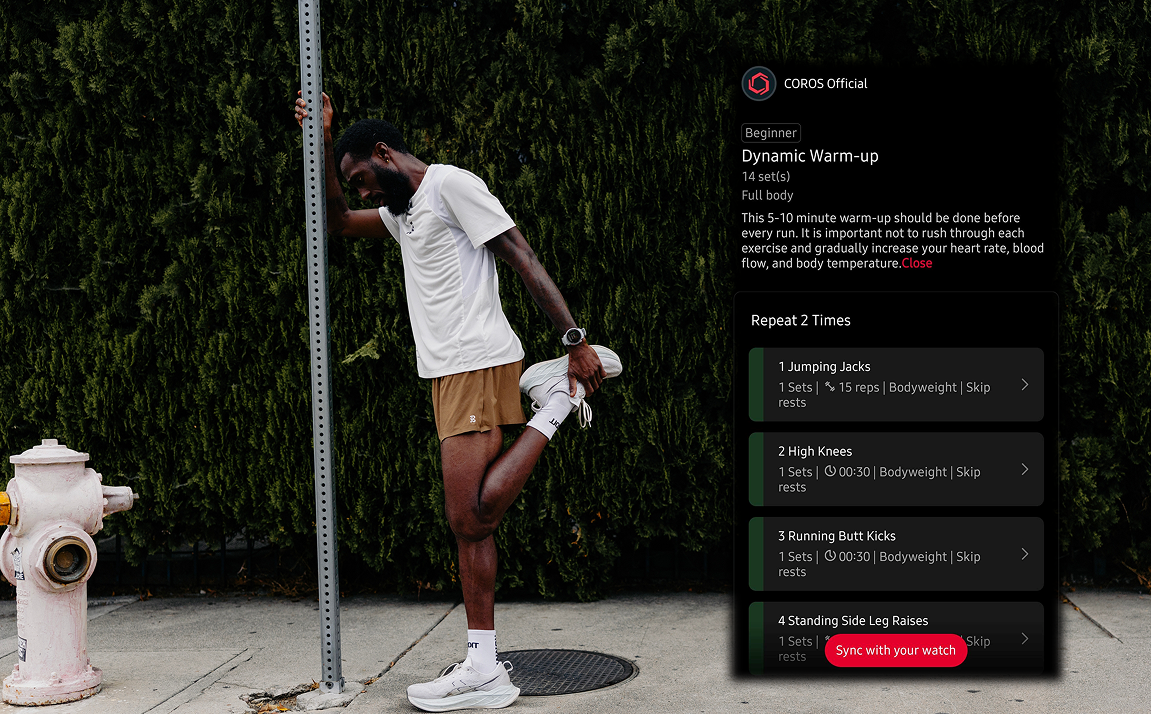

Die COROS Coaches haben für dich ein Beispiel für ein dynamisches Warm-up erstellt, das du in unserer offiziellen Workout-Bibliothek herunterladen kannst.

Statisches Dehnen (das Halten einer Dehnung für 10–60 Sekunden) hat genau den gegenteiligen Effekt: Es entspannt den Muskel und kann kurzfristig Kraft und Explosivität verringern. Deshalb gehört statisches Stretching besser ans Ende deiner Einheit – als Teil des Cool-downs.

Mach es spezifisch

Ein zentrales Prinzip beim Aufwärmen ist die Spezifität. Je näher du der eigentlichen Trainingseinheit kommst, desto mehr sollte deine Aufwärmphase den Bewegungen und der Intensität deines Workouts ähneln. Während die meisten Warm-ups ähnlich beginnen – zum Beispiel mit dynamischen Übungen oder lockerem Joggen – sollten sie sich dann je nach Training unterscheiden.

Um das umzusetzen, beginnst du mit Bewegungen, die deine Körpertemperatur und die Durchblutung steigern. Danach ergänzt du Übungen, die speziell zu deiner bevorstehenden Trainingseinheit passen. Zum Beispiel:

- Läufer:innen, die sich auf Intervalle vorbereiten, steigern am Ende des Warm-up-Joggs die Pace oder bauen ein paar kurze Steigerungsläufe in Zielpace ein.

- Im Fitnessstudio sollten die letzten Aufwärmsätze bereits das Bewegungsmuster und ungefähr die Last des ersten Workout-Satzes widerspiegeln.

- Vor einem langen Lauf kannst du dich in den ersten Kilometern langsam an deine Trainings-Pace herantasten – diese Phase verlängert gleichzeitig deine Aufwärmphase.

Nutze deine COROS-Uhr, um während dieser Phase Pace und Herzfrequenz im Blick zu behalten. So stellst du sicher, dass du dich gleichmäßig Schritt für Schritt steigerst.

Und wie funktioniert das Cool-down?

Nach der eigentlichen Trainingseinheit heißt es: den Prozess umkehren. Wer abrupt stoppt, riskiert, dass sich das Blut in den Beinen staut – Schwindel oder Kreislaufprobleme können die Folge sein. Ohne ein langsames Cool-down bleiben zudem Abfallstoffe länger in den Muskeln, und dein Körper verpasst die Chance, die Regenerationsmechanismen rechtzeitig zu aktivieren. Herzfrequenz und Muskelspannung bleiben erhöht, anstatt allmählich wieder in den Ruhezustand zurückzukehren.

Ein richtiges Cool-down dauert etwa 5 bis 10 Minuten und die Intensität wird dabei je nach Belastung schrittweise reduziert:

- Nach einer harten Bahneinheit kannst du zum Beispiel in Zone 2 weitermachen und das Tempo über mehrere Minuten langsam senken.

- Nach einem langen oder lockeren Dauerlauf reichen oft schon ein paar Minuten Gehen als Übergang.

- Nach einer Krafteinheit bietet sich leichtes Mobility-Training oder gezieltes statisches Dehnen an.

Egal welche Aktivität – das Ziel ist immer dasselbe: den Körper sanft zurück in den Ruhemodus führen, die Durchblutung unterstützen und den Regenerationsprozess einleiten.

Sobald sich deine Herzfrequenz wieder normalisiert hat, kannst du deine COROS-Metriken wie Erholungszeit oder Trainingsbelastung prüfen. So weißt du genau, wie deine nächsten Schritte aussehen sollten, während du in die Erholungsphase deines Trainings übergehst.

/filters:quality(90)/fit-in/970x750/coros-web-faq/upload/images/5e8a5e0679931cf6b7a64d565050fe35.jpg)