Hitze zählt zu den vorhersehbarsten Limitierungen im Ausdauersport. Steigt die Außentemperatur, ist deine Fähigkeit, überschüssige Wärme abzugeben, genauso entscheidend wie deine aerobe Fitness. Das betrifft nicht nur Ultramarathons in der Wüste: Schon moderate Temperaturanstiege über deine gewohnte Trainingsumgebung hinaus beeinflussen Tempo, Herzfrequenz und die wahrgenommene Anstrengung.

Wie Hitze deine Leistung beeinflusst

Körperliche Belastung erzeugt viel Wärme, da die chemischen Prozesse in deinen Muskeln Energie nicht nur in Bewegung, sondern auch in Wärme umwandeln. Bei kühlem Wetter kann dein Körper den Großteil dieser Wärme über Schweißverdunstung und Luftbewegung auf der Haut abgeben. Steigen die Temperaturen jedoch über 20 °C, wird dieser Kühlmechanismus zunehmend weniger effektiv. Ab etwa 25 °C zeigen sich messbare Veränderungen: Die Herzfrequenz liegt bei gleicher Pace 5–10 Schläge höher, Laktat sammelt sich schneller an und die Belastung wird subjektiv größer.

Besonders stark wirkt sich Hitze in Kombination mit hoher Luftfeuchtigkeit aus. Ist die Luft bereits feucht, verdunstet Schweiß langsamer – die körpereigene Kühlung funktioniert schlechter. Deshalb ist der Hitzeindex (eine Kombination aus Temperatur und Luftfeuchtigkeit) ein besserer Belastungsindikator als die reine Temperatur. Beispiele:

- 30 °C bei 50 % Luftfeuchtigkeit entsprechen einem Hitzeindex von 31 °C – die Marathonpace verlangsamt sich dadurch um etwa 2–3 %.

- 30 °C bei 80 % Luftfeuchtigkeit ergeben einen Hitzeindex von 38 °C – hier kann die Marathonpace um 5 % oder mehr sinken.

Noch genauer ist die Wet-Bulb Globe Temperature (WBGT), da sie zusätzlich Sonneneinstrahlung und Wind berücksichtigt. Dafür braucht man aber ein spezielles Messgerät oder einen lokalen Datenfeed. Wenn verfügbar, ist WBGT der Goldstandard. Falls nicht, liefert auch der Hitzeindex ausreichend Orientierung.

Eine Analyse der Boston-Marathon-Laufzeiten zeigt, dass die ideale Lauftemperatur zwischen 7 und 15 °C liegt, wobei Elite-Läufer:innen eher die kühleren Bedingungen bevorzugen. Temperaturen bis 18 °C verursachen nur geringe Leistungseinbußen. Ab etwa 18 °C führt jede weitere Erwärmung um 5 °C zu einem Leistungsabfall von rund 1–3 %, abhängig von Luftfeuchtigkeit, Wind und individueller Anpassung. Ab etwa 32 °C steigt die Belastung deutlich stärker an und das Risiko für hitzebedingte Gesundheitsprobleme nimmt schnell zu.

| Hitzeindex | Bedingung | Vorgeschlagene Anpassung |

| <24°C | Geringe Hitzebelastung | Für gesunde Athlet:innen keine Anpassung nötig. |

| 24–28°C | Leichte Hitzebelastung | Pace um ca. 1–2 % reduzieren, wenn du Wettkämpfe läufst oder lange Einheiten machst. Intensive Einheiten möglichst auf kühlere Tageszeiten verlegen. |

| 28–32°C | Mäßige Hitzebelastung | Pace um 3–5 % reduzieren oder Intervalle verkürzen. Den ganzen Tag über auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten. |

| 33–37°C | Hohe Hitzebelastung | Risiko hitzebedingter Beschwerden steigt. Pace um 5–8 % reduzieren, Trainingsvolumen verringern, Herzfrequenz genau beobachten. |

| 38–40°C | Sehr hohe Hitzebelastung | Auf kurze, kontrollierte Einheiten beschränken. Kühlungsstrategien priorisieren, lange oder intensive Einheiten vermeiden. |

| >40°C | Extreme Hitzebelastung | Training im Freien ohne kontrollierte Umgebung oder fortgeschrittenes Monitoring nicht empfohlen. |

Pace um % reduzieren: Um deine Pace um einen bestimmten Prozentsatz zu verringern, wandel zuerst die Minuten pro Kilometer in Sekunden um und multipliziere dann mit dem Prozentsatz. Eine Pace von 6:00 min/km entspricht 360 Sekunden pro Kilometer. Bei einer Reduzierung um 5 % rechnest du: 360 × 0,05 = 18 Sekunden. Das bedeutet, dass du deine Pace um 18 Sekunden pro Kilometer langsamer läufst, also auf 6:18 min/km.

Physiologische Anpassungen durch Hitze-Training

Die Akklimatisierung an Hitze hilft deinem Körper, sich an höhere Temperaturen anzupassen und das Risiko hitzebedingter Probleme zu reduzieren. Wiederholte Hitzeeinwirkung löst mehrere Anpassungen aus, die die Toleranz verbessern:

- Erhöhung des Blutvolumens: Innerhalb von 5–7 Tagen steigt das Plasmavolumen im Blut um 4–12 %, wodurch die Herzleistung trotz höherer Hautdurchblutung aufrechterhalten werden kann.

- Früheres Einsetzen des Schwitzens & höhere Schweißrate: Dein Körper beginnt früher mit der Kühlung und kühlt dadurch effektiver.

- Niedrigere Kerntemperatur: Hitzeangepasste Athlet:innen starten das Training mit leicht niedrigerer Ruhe-Kerntemperatur und erreichen niedrigere Spitzenwerte.

- Reduzierte Herzfrequenzsteigerung: Die Herzfrequenz steigt während langer Einheiten immer noch an, aber deutlich weniger stark als zuvor.

Die meisten Anpassungen treten nach 7–14 Tagen konsequenter Hitzeexposition auf. Um die Anpassungen aufrechtzuerhalten, sollte mindestens alle 5–7 Tage eine Hitzesession eingelegt werden. Die Anpassungsgeschwindigkeit variiert jedoch von Person zu Person.

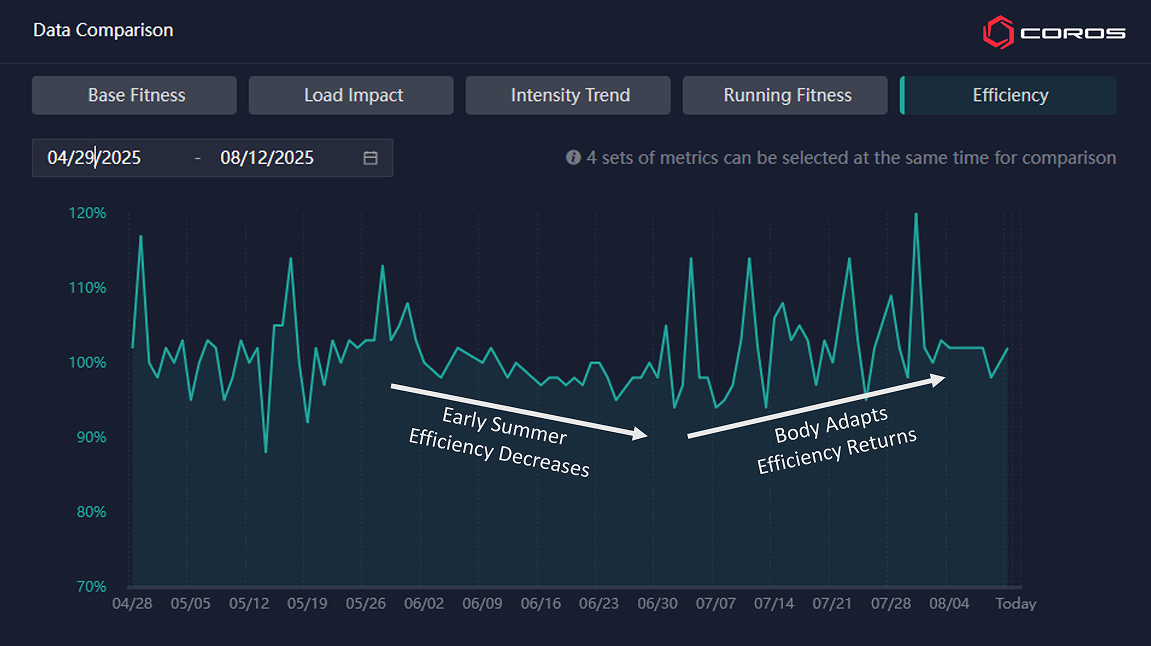

Eine Möglichkeit, die Hitzeanpassung zu beobachten, ist dein Effizienz-Score. Wenn du erstmals bei hohen Temperaturen trainierst, wird deine Effizienz wahrscheinlich sinken, da deine Herzfrequenz für deine gewohnte Pace höher ausfällt. Mit der Zeit und durch Anpassung sollte die Effizienz wieder in deinen normalen Bereich zurückkehren und kann diesen sogar übertreffen – ein Zeichen dafür, dass sich dein Herz-Kreislauf-System an die zusätzliche Wärmebelastung gewöhnt hat.

Ideale Temperaturen für die Hitzeanpassung

Für viele Athlet:innen stellt Training bei moderater Intensität und Temperaturen zwischen 27 und 32 °C bereits einen wirksamen Anpassungsreiz dar – ohne dabei ein hohes Sicherheitsrisiko einzugehen. Steigt das Thermometer jedoch über 35 °C, kommt es zwar ebenfalls zu Anpassungseffekten, allerdings unter deutlich ungünstigeren Bedingungen: Das Risiko für Dehydration nimmt stark zu, und die Trainingsqualität kann erheblich sinken. In solchen Situationen sind kürzere, klar strukturierte Einheiten sinnvoller als ausgedehnte Trainingseinheiten.

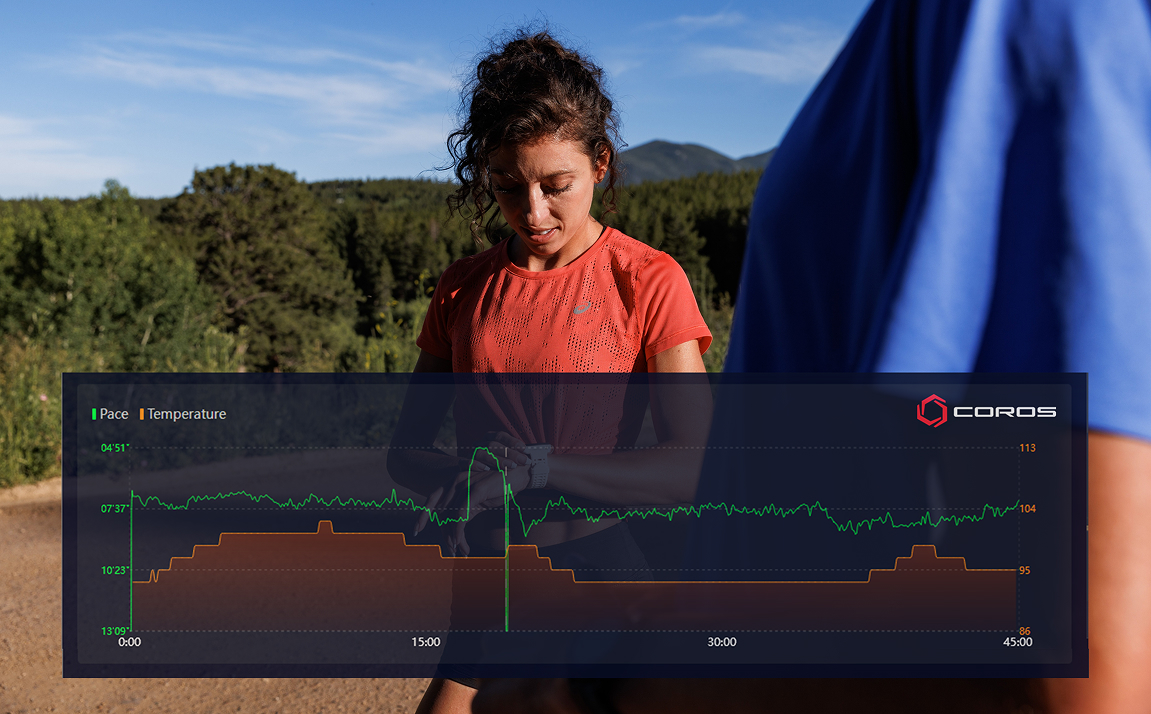

Der COROS POD 2 (am Fuß getragen) und der DURA zeichnen während deiner Aktivitäten die Umgebungstemperatur auf.

Hitze und Menstruationszyklus: In der Lutealphase führt der erhöhte Progesteronspiegel häufig dazu, dass Läuferinnen eine höhere Kernkörpertemperatur und Herzfrequenz aufweisen – besonders bei Belastungen in warmen Bedingungen. Das kann das Risiko für Dehydrierung deutlich erhöhen.

Hitze-Training richtig strukturieren

Zu Beginn der Anpassungsphase nutze deine leichten, aeroben Läufe (Zone 2) als Hitzeeinheiten. Zwei bis drei Einheiten pro Woche genügen, um die Anpassung zu fördern, ohne die Erholung zu gefährden. Nach der Anpassung kannst du gelegentlich auch moderate Intensität (Zone 3) in der Hitze laufen, um den Effekt zu erhalten. Intensive Intervalle solltest du jedoch bei kühleren Bedingungen absolvieren, damit du deine Zielgeschwindigkeit erreichen kannst.

Während dieser Läufe solltest du Herzfrequenz und Anstrengung sorgfältig im Blick haben. Liegt deine Herzfrequenz 5–10 bpm über dem normalen Wert für deine Pace, zeigt das die kardiovaskuläre Belastung durch Hitze.

Du kannst dies erleichtern, indem du deine COROS-Aktivitätsseiten so anpasst, dass die Umgebungstemperatur in Echtzeit über den POD 2 angezeigt wird. Zu wissen, ob du bei 28 °C oder 33 °C läufst, hilft dir zu verstehen, warum die Herzfrequenz steigt, und verhindert, dass du zu früh zu viel gibst.

Abkühlen während des Trainings:

- Trinke den ganzen Tag über kühle Flüssigkeiten, bevor du rausgehst.

- Trage leichte, atmungsaktive Kleidung, die die Luftzirkulation fördert.

- Wähle Strecken, die an Wasserquellen vorbeiführen, um dich abzukühlen.

- Nutze schattenreiche Routen, um direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

Rennen bei heißen Bedingungen

Selbst bei vollständiger Hitzeanpassung erfordert ein Wettkampf bei hohen Temperaturen gezieltes Pacing und Cooling-Strategien. Ein Rennen bei 30 °C kann 3–5 % langsameres Tempo erfordern als dein Ziel bei 15 °C. Manchmal lässt das Wetter keine Akklimatisierung zu. Wenn der Wettkampftag deutlich heißer ist als dein übliches Trainingsklima, musst du deine Erwartungen vermutlich noch weiter anpassen. Nutze Herzfrequenzzonen als Orientierung und halte dich an deine geplanten Rennzonen, auch wenn deine Pace langsamer ist als erwartet.

Abkühlen vor dem Rennen kann wertvolle Minuten gewinnen, bevor deine Kernkörpertemperatur steigt:

- Trinke ausreichend Flüssigkeit und nimm Elektrolyte in den Tagen vor dem Wettkampf zu dir.

- Halte dich so lange wie möglich im Schatten oder drinnen auf.

- Verwende Eispackungen auf Kopf, Nacken oder Handflächen vor dem Start.

Abkühlen während des Rennens sollte auf maximale Verdunstung abzielen:

- Gieße Wasser über Kopf, Arme und Beine an den Verpflegungsstationen.

- Nutze Eis in der Mütze oder halte es in den Händen (besonders die Handflächen kühlen kann die Hitzebelastung reduzieren).

- Trage helle Kleidung, um Sonnenlicht zu reflektieren statt zu absorbieren.

- Achte bei längeren Rennen darauf, ausreichend zu trinken und Elektrolyte als Teil deines Ernährungsplans aufzufüllen.

Nach dem Rennen solltest du deine Erholungswerte genau beobachten. Eine niedrigere als normale HRV, eine verlängerte Erholungszeit oder ein Abfall des Effizienz-Scores sind Hinweise darauf, dass die Hitze stark belastend war. Plane daher zusätzliche leichte Trainingstage ein, bevor du wieder intensiver trainierst.

/filters:quality(90)/fit-in/970x750/coros-web-faq/upload/images/e6e0f9b890aa5e923be65601532cc617.jpg)